安東流のお片付けでは、ファミリークローゼットはおすすめしません。

今、若いファミリーに大流行のファミリークローゼットとは?

「家族全員の衣類を一か所で管理する」ことです。

ファミリークローゼットが人気とされる理由は色々ありますが

上位3つくらいを挙げると

洗濯物をしまう場所が一ヶ所で済むから。

洗濯してからの動線が良い。手間が省ける。

お母さんが、楽できる。

ということのようです。

特に、まだ小さなお子さんのいるご家庭では

ただでさえ、てんてこまいなんだから

省けることは、省きたい!

洗濯物を

たたむのもしまうのも私(お母さん)の仕事!

効率よくしたい!

洗濯物を各部屋に持って行く時間を節約したい!

収納場所は1か所がいい!

つまり、

「今、楽をしたい」を追求するとファミリークローゼットに行きつくのでしょう。

安東英子先生がよくおっしゃっていますが

若い時に家を建てる方は、お子さんがまだ小さく、生活経験があまりない場合が多い。

そうすると、今、目の前にある悩みを解決したいと考える。

長期的な展望がないまま設計をしてしまう……

というケースがよくあります。

安東流のお片付けでは、ファミリークローゼットはおすすめしていません。

理由はたくさんありますが、今日はその中の一つ

「自分のことは自分で、を教えよう」について。

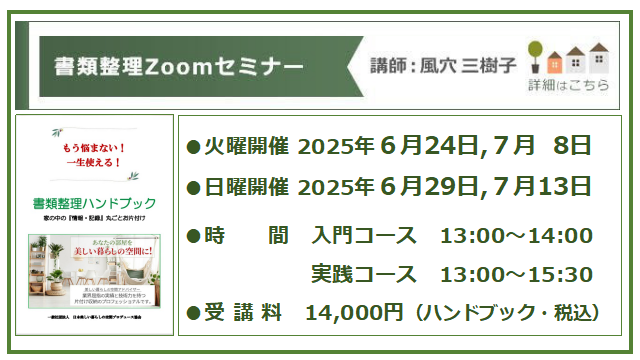

【事例1】ファミリークローゼットを作る寸前でやめたケース

おうち丸ごとお片付けを依頼されたFさんも、3兄弟のお母さんです。

下のお子さんは0歳。

記事一覧はこちら beforeafter 安東流からはじめよう

ほかにも色々な理由があり、とにかく家の中のことが短時間で回ることを最優先に!

新築の設計段階で時短を目指してファミリークローゼット導入を決めていました。

こちらが、Fさんがファミリークローゼットを想定して作ったクローゼットです。

このリビング続きの洋室は、洗濯機からの動線もスムーズ。

洗濯物をとりこむ→たたむ→収納が一度に済みます。

Fさんは、当然自分が洗濯物を片付ける役目をするつもりだったと思います。

わが子が自分の物を片付けるとは思えない…

「安東流」お片付けでは、個人の物は個人の部屋へ収納します。

お子さんの物は、子供部屋に全て集合します。勉強道具も、おもちゃも、衣類も。

お片付けの依頼をくださったFさんにもこのことをご説明したところ、こんなお返事でした↓

それはとてもいい考え方だと思うのですが、

うちの小学生男子兄弟が、自分で自分の服をたたんでしまうとは到底考えられない…

結局私がやることになる…

そうなると時間が足りなくて家の中が回らなくなる…

だから子供が小さい今のうちは

ファミリークローゼットで家族の衣類を一か所に集めたい…

「大きくなったら」は、いつから?

小さなお子さんの数年先の姿を想像する…これは、できそうでなかなかできないことのようです。

子供はあっという間に大きくなります。今はまだ小さく思える小学生兄弟も、あと2~3年もすれば思春期の入口に突入です。

服を畳むこともしまうことも、自分の物は自分で片付けることも、大きくなったらだんだん教えていけばいいから…とよく聞きますが、大きくなったらとはいつ頃のことでしょうか?

「もう小学校高学年だから…

もう中学生だから…

もう高校生なんだし…

自分のことは自分で全部やってね!!」

ある日突然、「自分のことは自分でやって!」と言われて、素直に従うお子さんは少数派でしょう。

中学生、高校生は思春期、そして反抗期も重なったら親の言うことを言われた通りにはまずやりたがらないと考えた方がいいと思います。

子供目線では

子供の立場になってみると

今までは家事も身の回りのことも全部「お母さんがやってくれていた」

お母さんがやるのが当然、自然すぎて他の方法があるなどとは想像できない。

そして、もし、お母さんがやってきた家事や身の回りのことを今度は自分がやるとしたら

自分の時間が減り、手間がかかります。

突然そんなことを言われても困るし!

めんどくさい。

今まで通りお母さんがやって。

なんで私が。

片付けは、お母さんの仕事でしょ!

今、自分のお子さんがまだ小さい方は、子供が大きくなってこういうセリフを言うとは想像したくないと思いますが

実際には、こういう会話は多いです。

お片付け先でもよく親御さんの嘆きを聞きます。

小さい時からの積み重ね

私も小中高校生の子供が3人います。

自分の経験からも、周囲の話からも…

何歳になったから無理、もう新しいことは身に付かない…ということは決してありません。

それでもやはり小さいうちに体にしみこませた方が本人も周りもとてもラク、と痛感します。

家の手伝い、片付け、持ち物の管理…小さい時からの習慣がとても大切です!

【参考】片付けと子育ての教科書

片付けのみならず、子育てについても「教科書」と言うべき片付けブログ。

子育てをする方には必ず読んでほしい記事ばかりです↓

安東英子先生の公式ブログから【子どもに影響】

【参考】「片付け」と「子育て」の関係

安東英子先生のセミナー「片付けと子育て」を私が聴いた感想を綴っています。

安東流の片付け方は……自分の子供が乳幼児だったころ、私がいちばん知りたかった話がたくさん詰まっています↓

Fさん宅のその後

ファミリークローゼットを想定して作ったクローゼットは、ご夫婦の衣類を入れる場所になりました。

お子さんたちの衣類は、2階子供部屋のクローゼットに収納しています。

ファミリークローゼットを作らずにお片付けをしたFさん宅の数年後はこちら↓

【事例2】2階に個室があっても…1階に全てが集まる生活スタイル

ビフォーアフターをご紹介済みのBさんのお宅。

記事一覧はこちら beforeafter 雑貨の映える家へ

リビング続きの和室を、ファミリークローゼットとして使っていました。

家族5人が現在使っている衣類が全てこの部屋にありました。

使っていない衣類は全部和室に置けないため家のあちこちに収納。

住み始めてから20年余り、ファミリークローゼットのスタイルで生活してきました。

1階の和室、リビング、ダイニングに生活に必要な物が集中してしまっているお家でした。

長い年月を経て、変えることは大変

おうち丸ごとお片付けを終えた時、Bさんがおっしゃったのは

私以外の家族は片付けに無関心。

片付けはお母さんの仕事と思っている。

それを変えるのがいちばん大変だった…

(洗濯物をたたむのも、しまうのも、管理するのも全てお母さんであるBさんの役割でした。

長年の習慣でお母さんが全部の家事をやるスタイルになっていました)

Bさんのお宅は、おうち丸ごとお片付けで、2階の子供部屋に各自の衣類も、持ち物全部を収納しました。お子さんは小学生、中学生、大学生の3人。

今までの生活スタイルを変えることについては、やはり年齢が上がるにつれて戸惑う度合いが大きかったですね…。Bさんも、お子さんたちと時間をかけて話をされたそうです。

仕組みを作るなら、早い方がいい

自分のことは自分でやる。

自分の持ち物は自分で管理する。

↑お子さんがこういう気持ちになるために、個人の物は個人の部屋へ収納しましょう。

ファミリークローゼットでは、結局いつまでもお母さんが片付け続けるスタイルに…

片付けはお母さんの仕事…お母さんがやった方が早いから…子供は無関心…となりかねません。

後から部屋を入れ替える、作り変えるのはとても労力がかかります。

お子さんが小さいうちに、今から、仕組みを作っておいた方が将来ラクです。

いちばん楽になるのは「お母さん」。

そして、子供自身にとっても、自分で自分のことができるようになることが結果的に楽なんです。

【参考】子供はできる!

親ができること

お片付けに伺ったお宅で、「子供は、できる!」の瞬間を目にすることはとても多いです。

子供が自分のことは自分でできる仕組みを作ってあげる。

それは……親の役目ではないでしょうか。

コメント